Mit fortschreitender Elektrifizierung des SBB- Netzes sollten schliesslich auch die im Rangierdienst eingesetzten Dampfloks des Typs E 3/3 durch elektrische Lokomotiven ersetzt werden.

1922 wurden zwei Prototypen (Ee 3/4) in Auftrag gegeben. Die zwei Loks der Vorserie besassen noch eine Laufachse, um die geforderte Achslast von 15 t einhalten zu können.

Ab 1928 wurden die Loks der Serienversion ohne Laufachse abgeliefert. Die Lokomotive war so erfolgreich, dass erst 1966 die letzte Ee 3/3 gebaut wurde, wobei grosse Teile der Konstruktion über die Zeit gleich blieben. Insgesamt wurden 136 Loks ausgeliefert.

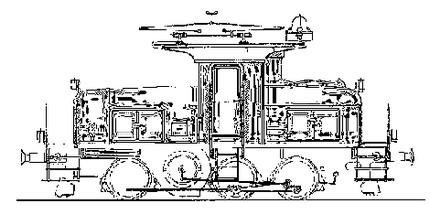

Gegenüber den ersten Loks, bei denen sich der Führerstand noch am Lokende befand (16311 - 16326, "Halbschuh", "Bügeleisen"), wurde das Führerhaus bei den folgenden Lokomotiven zwischen den Apparate-Vorbauten angeordnet, um im Rangierbetrieb in beide Richtungen übersichtlich zu sein.

Die Kraftübertragung erfolgt von einem einzelnen Fahrmotor über die Antriebsachse, die wiederum über ein Kuppelgestänge die weiteren Räder antreibt. Diese Konstruktion wurde bis zur 1966 zuletzt gebauten Ee 3/3 beibehalten, obwohl sich inzwischen der Einzelachsantrieb längst durchgesetzt hatte.

Für den Einsatz in fremden Stromsystemen wurden weiter die Zweisystemloks SBB Ee 3/3 II und die Viersystemloks SBB Ee 3/3 IV beschafft.

Technische Daten

Achsfolge: C

Leistung: 428 - 508kW

Höchstgeschwindigkeit: 40 - 50km/h

Länge über Puffer: 9 060 - 9510mm

Betriebsnummer:

16311 - 16460

Hersteller: MFO Zürich

Rangierlok Ee 3/3 16403 im Mai 1999 in Sempach.

Foto: A. Senn

Die Triebfahrzeuge der Schweizer Eisenbahnen

Elektrolok